Le 7 octobre, la Belgique et moi #44

Mon prénom aurait fait cible. Après le 7 octobre, il devient étendard

DOMINIQUE ESTHER DE VILLE-CYWIÉ

avec la collaboration littéraire de Sam Touzani

16 février 2026

Je m’appelle Dominique… mais j’aurais dû m’appeler Esther. Mon prénom a été déplacé par la peur. « Esther » aurait fait cible. Trop visible. Trop lisible. Trop juive. Alors on a choisi « Dominique ». Un prénom passe-partout, un camouflage administratif, une manière de traverser la rue sans attirer le regard. Pas par choix, par nécessité. Par survie.

J’ai grandi sous ce nom d’emprunt comme on grandit sous un faux plafond : à l’abri, peut-être, mais compressée. Avec cette violence qu’on étouffe, qu’on ne nomme pas : ne pas avoir même le droit d’être soi sans risque. Ne pas pouvoir dire « je suis » sans d’abord calculer le danger.

Et certains jours, la question revient, obstinée : qui porte qui ? Est-ce le nom qui nous porte ou est-ce nous qui portons, à bout de bras, le poids de ce qu’on nous a interdit d’être ? »

Esther, c’était le prénom de ma tante.

Dix-huit ans. Assassinée à Auschwitz.

En septembre 1943, la Gestapo est venue les prendre, elle, sa sœur cadette de seize ans et leur maman, au 117 rue des Cottages, à Uccle. Sur dénonciation d’un voisin. Cordonnier de son état. Un homme ordinaire. Un de ceux qui « n’aimaient pas les Juifs » comme on n’aime pas les choux de Bruxelles ou les pâtes trop cuites. Sans haine spectaculaire. Sans cris. Un antisémitisme presque poli. Presque gentil. Et pourtant radicalement meurtrier.

Ma mère n’a échappé au même sort que de quelques minutes. Par cette mécanique absurde où le temps décide de tout. Deux minutes plus tard, ce n’était plus la vie qui l’attendait, mais la mort qui la menaçait au bout des rails.

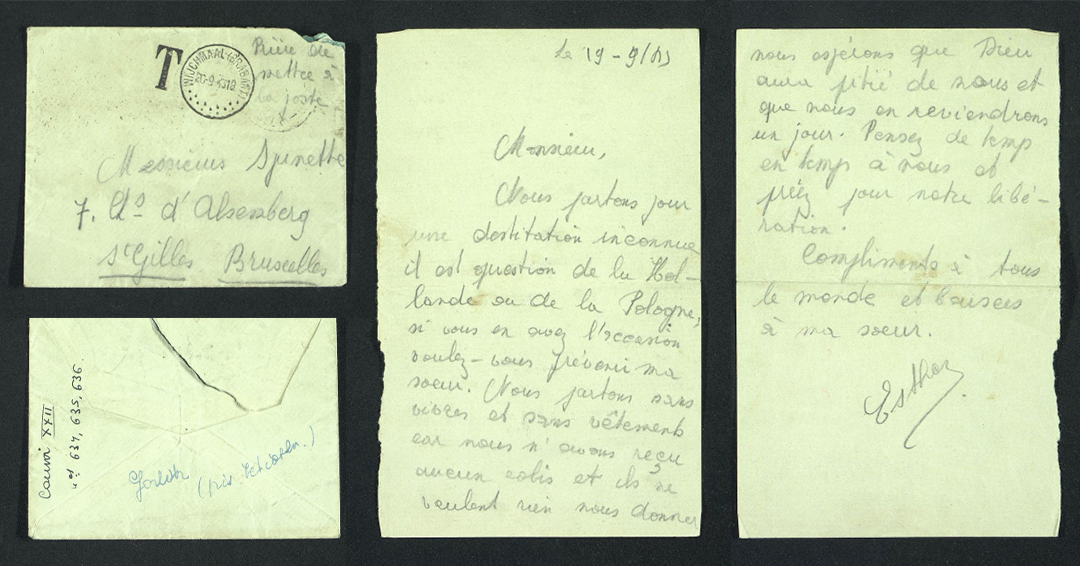

Depuis le train n° XXIIA, parti de Malines vers l’inconnu, Esther a jeté une petite lettre. Un geste dérisoire, presque absurde : la probabilité qu’elle arrive à destination était infime.

Et pourtant, elle l’a fait. Comme on lance une bouteille à la mer quand on sait que la mer n’écoute pas.

La lettre était adressée à Messieurs Spinette, 7 chaussée d’Alsemberg, à Saint Gilles, chez qui elle avait trouvé un travail de couturière, officiellement ; autre chose peut-être, car de

nouveaux éléments ont récemment été portés à ma connaissance par Monsieur Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles. Nous investiguons encore.

À l’époque, on embauchait encore, parfois. Mais pour les Juifs, le travail se faisait déjà à guichet fermé. La lettre demandait une seule chose : prévenir sa sœur. Ma maman.

Ni Esther, ni ma grand-mère ne sont revenues des camps d’extermination. Pas plus que la plus jeune, Arlette, seize ans : elle contracta le typhus, s’en remit, puis fut poussée dans la marche de la mort du 26 janvier 1945, veille de la libération d’Auschwitz. Cette fois-là, le temps n’a pas joué en sa faveur. Son nom figure parmi les rescapés à l’entrée de Buchenwald. Ensuite, le silence.

Ma mère, rescapée de justesse, ne s’en est jamais remise. Elle a porté cette absence comme une seconde peau, rêche, coupante. Comme un manteau de barbelés qu’on n’enlève jamais. Esther est devenue mon fil. Pas un souvenir, pas un symbole : une tension permanente entre ce qui a été effacé et ce qui insiste. Elle est le point par lequel la mémoire exterminée continue de tirer. Et ce fil, au lieu de se rompre avec le temps, se resserre encore aujourd’hui.

Les traumatismes ne s’arrêtent pas avec la guerre. Ils se transmettent comme un poison

lent : invisibles, inodores, mais actifs. Ils passent de corps en corps, de silences en silences.

Ma mère a vécu cachée, dans des caves trop humides, dans des greniers trop chauds. Des greniers où chaque craquement de charpente sonnait comme un verdict. Elle a survécu, oui. Mais elle a été traquée jusque dans ses rêves. Elle est morte prisonnière de sa propre tête, enfermée dans l’histoire qui l’a terrifiée jusqu’à ses derniers jours. Alzheimer a eu raison d’elle.

Et moi, Dominique De Ville du côté de mon père, Lupu-Segal du côté de ma mère, enfant d’une Juive et d’un Flamand, j’ai hérité d’un paradoxe fondateur. Un père rescapé après cinq années passées dans les camps de travail nazis. Une mère qui, par peur, oui, par peur, a caché à ses filles leur judéité comme on cache une maladie honteuse.

J’ai passé mes douze premières années à ignorer qui j’étais.

Pas de Pessah.

Pas de Kippour.

Pas de Hanoucca.

Pas de menorah à la fenêtre.

Pas d’étoile de David.

Pas de mezouzah à l’entrée.

Pas de mots, pas de gestes.

Quelques plats traditionnels dont j’ignorais… la tradition.

Une judéité purgée, nettoyée, aseptisée.

Douze années, précisément celles où se forge une identité, passées à vivre sans miroir.

Je l’ai découvert trop tard pour pardonner. Trop tôt pour comprendre.

Et à septante-cinq ans, surtout après le 7 octobre, me voilà de nouveau réduite par certains à une seule case : « juive ».

Comme si les soixante-trois années qui me séparent de mes douze ans, celles passées à rattraper une identité confisquée, ne comptaient pas. Ce qui était invisible devient soudain criant. (On ne voit plus qu’un nez prétendument crochu. En pleine face.)

J’ai parfois l’impression d’avoir mené toute ma vie pour échapper à ce piège.

Et voilà que le réel me rattrape, hilare. J’ai voulu porter le prénom d’Esther au moment où je m’apprêtais à partir vivre en Israël.

J’y croyais. Je pensais que ce pays serait la solution.

Comme si je pouvais enfin boucler la boucle, un prénom, une histoire, une origine.

Aujourd’hui, après mon Aliyah, je ne parle pas d’échec mais de désillusion.

Pas un abri.

Un labyrinthe.

Et c’est toujours plus douloureux quand on a tant espéré.

Revenue en Belgique, je retrouve le visage de l’antisémitisme. Non pas disparu : grimé. Il s’exprime sans pudeur par un raccourci meurtrier : « Juif = Israélien ; Israélien = Netanyahou ». Mais Esther, l’Esther que je porte en moi, refuse de se taire. Elle, elle n’a pas honte. Elle n’a pas peur. Elle se tient debout en moi prête à bondir… Mais c’était sans compter le 7 octobre !

Le 7 octobre 2023, j’étais avec mon mari chez moi en Israël. À l’aube, le téléphone vibre : les images déferlent, l’horreur mise en scène. Le Hamas transforme le meurtre en spectacle, la barbarie en clip. Puis les sirènes, les salves : une pluie de missiles tirés depuis Gaza s’abat sur Israël, surtout sur les villes riveraines. Dans les jours suivants, malgré la peur, nous avons ouvert notre porte à une famille d’Ashkelon. Comme si, face au chaos, la seule réponse possible restait l’hospitalité…

Depuis la barbarie du 7 octobre 2023, les pires cauchemars sont revenus. Comme s’ils n’avaient jamais disparu. J’entends la voix de ma mère résonner, implacable :

« Tu vois, je te l’avais dit qu’ils reviendraient. »

Ce « ils » a changé de costume avec l’époque et les rapports de force géopolitiques. Il s’est recyclé. Il s’est légitimé. Il s’est paré de religion, de fanatisme, de discours moralisateurs,

parfois même d’un vernis intellectuel. Mais la cible, elle, n’a jamais varié :

Le Juif.

Qu’on cesse donc de nier l’évidence.

L’antisémitisme n’a pas disparu : il s’est rendu fréquentable.

Il se dit critique, militant, progressiste.

Il s’autorise à douter des faits, à relativiser les crimes, à soupçonner les victimes.

Et quand des femmes israéliennes sont violées, assassinées, celles et ceux qui osent manifester pour elles sont exclus de certains espaces se disant féministes.

Voilà le monde tel qu’il est devenu.

À ce stade, le déni n’est plus une faiblesse : c’est une complicité.

Achtung ! Danger !

C’est là qu’Esther s’impose en moi (…)

Créé en mars 2024 suite aux massacres du 7 octobre et à leurs répercussions en Europe, l’Institut Jonathas est un centre d’études et d’action contre l’antisémitisme et contre tout ce qui le favorise en Belgique.